Große Fensterflächen (vor allem zum Süden) sind in einem Passivhaus im Winter ein großer Vorteil – so nutzt man die Sonnenenergie auch zum Heizen der Räume. Im Sommer ist das aber eher problematisch, da soll die Hitze möglichst draußen bleiben. Vergisst man im Sommer die Jalousien/Rolläden rechtzeitig herunter zu fahren, wird man am Abend mit Raumtemperaturen um die 26-28 Grad „belohnt“. Und auch wenn man mal in den Urlaub fährt sollen die Jalousien eigentlich nicht den ganzen Tag unten bleiben.

Im „Smart Home“ ist die Lösung daher die automatisierte Beschattung. Nach bestimmten Regeln fahren die Jalousien automatisch herauf oder herunter, möglichst ohne den Bewohner dabei auf die Nerven zu gehen.

Verkabelung

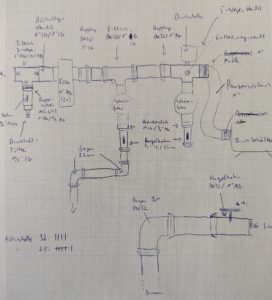

Auch hier begannen die Vorbereitungen bereits während der Bauphase. Zu jedem Fenster wurden mehrere Leerrohre gelegt: eines für eine mind. 4×1,5mm² Leitung für die Stromversorgung (PE, N, L(auf), L(ab)) sowie eines für die Signalleitung der Fensterkontakte.

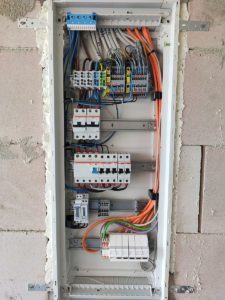

Die Stromleitung geht vom Fenster direkt zum Hauptverteiler, dort ist diese an einen Jalousieaktor angeschlossen (z.B. MDT JAL-0810.02).

Die Fensterkontakte jedes Raums werden „zentral“ (pro Raum) von einem Unterputz-Binäreingang überwacht (z.B. MDT BE-04001.01) – entsprechend führen die Leerrohre vom jeweiligen Fenster zu einer Unterputzdose im Raum, welche wiederum auch von einer KNX-Leitung angestochen wird.

Statt 4×1,5 habe ich gleich 5×1,5mm² NYM zu jedem Fenster gelegt, und somit gleich die Möglichkeit eine Laibungssteckdose (insbes. für Weihnachtsbeleuchtung) zu installieren. Im Rohbau sah das dann so aus:

Der Rolladenmotor hat (blöderweise) ein fest angeschlossenes Elektrokabel. Ich habe dieses auf der Außenseite noch in eine kleine Schleife gelegt, dann durch den Rollokasten durch die Windabdichtung geführt (kommt in der kleinen weißen Anschlußdose heraus). Von da aus geht’s durch ein Leerrohr in die Laibung, wo ich jeweils eine Kaiser „Electronic-Dose“ eingebaut habe (damit genug Platz für die ganze Verdrahtung ist). Das dünne weiße Sensorkabel ist 10m lang und wurde in den meisten Fällen ohne Unterbrechung direkt vom Fenster bis zum Unterputz-Binäreingang des jeweiligen Raumes geführt.

Fenstersensoren

In die Fenster wurden werkseitig (vom Fensterbauer) Magnetkontakte eingebaut. Das hat den Vorteil, dass diese „unsichtbar“ im Rahmen installiert sind. Je nach Modell kann man diese sogar für eine Alarmanlage verwenden (die haben dann auch Sabotagekontakte, VDS-Zertifizierung usw). Wenn es genügt zu wissen ob ein Fenster verriegelt ist oder nicht, genügt ein einzelner Sensor – will man erkennen ob ein Fenster gekippt oder ganz geöffnet ist, benötigt man in der Regel zwei Sensoren.

Wir haben uns für nur jeweils einen „einfachen“ Sensor pro Fenster entschieden (mir genügt zu wissen ob ein Fenster verriegelt ist oder nicht) – die Kosten lagen bei etwa 50 € netto pro Fenster inkl. Einbau.

Wie ich leider erst viel später festgestellt habe, hatte unser Fensterbauer die Sensoren nicht besonders sorgfältig installiert: bei einem Fenster war der Sensor komplett defekt (Kabel gequetscht) und bei zwei Fenstern auf der falschen Höhe installiert (hat nach Einstellung des Fensters nicht mehr korrekt signalisiert); da die Sensoren entgegen der Montageanleitung ohne Kabelschlaufe eingebaut wurden gab es nur einen minimalen Spielraum. 🙁

Lektion: alle Sensoren direkt nach dem Einbau (noch im Rohbau) durchtesten!

Weitere Sensoren

Damit die automatische Beschattung auch nur bei entsprechendem Sonnenschein aktiv wird, benötigt man natürlich noch einen oder mehrere Helligkeitssensoren.

Wir haben auf dem Dach eine Wetterstation (MDT SCN-WS3HW.01). Diese meldet für alle drei relevanten Himmelsrichtungen (Ost, Süd, West) unabhängig die Helligkeit auf den KNX-Bus.

Zudem befindet sich in jedem Raum ein Temperatursensor. Dieser wird zwar primär von der Heizungsregelung genutzt, dient in diesem Fall aber auch als Sensor für die Beschattung.

Die Programmierung

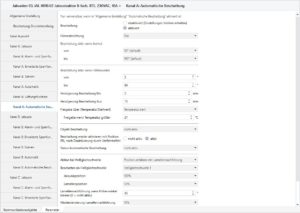

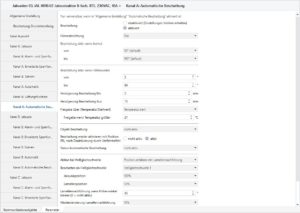

Von allen KNX-Geräten im Haus hat mich die Jalousiesteuerung am längsten beschäftigt. Das Handbuch des MDT-Jalousieaktors hat schlappe 94 Seiten, dazu gibt es weitere zusätzliche Anleitungen für die Einrichtung einer automatisierten Beschattung…

Das „Problem“ ist, dass dieser Jalousieaktor so unglaublich vielseitig ist. Es ist (vermutlich) jede denkbare Ansteuerung damit möglich – man muss nur wissen wie…

Für die erste Zeit nach dem Einzug (ähem… also die ersten 1,5 Jahre) haben wir die Jalousien nur „einfach“ angesteuert (auf/ab pro Raum sowie zentral pro Stockwerk, ohne weitere Automatisierung).

Anforderungen

Für die Programmierung der Steuerung ist es zwingend erforderlich, sich einmal strukturiert Gedanken zu den Anforderungen zu machen. Bei uns sah das dann wie folgt aus:

- bei Brandalarm: alle Jalousien/Rolläden sofort hoch fahren (erleichtert Flucht/Rettung).

- bei Windalarm: die Raffstores hochfahren, nach Windalarm wieder auf die vorherige Position herunter fahren.

- wenn Rolläden komplett geschlossen sind und Fenster geöffnet wird: ein Stück hoch fahren (zum Lüften). Nach Schließen wieder herunterfahren.

- wenn Haus im „abwesend“-Modus: alle Jalousien bei Anbruch der Dämmerung herunter fahren, morgens nach Sonnenaufgang automatisch hochfahren

- wenn „anwesend“: bewusst keine Automatisierung am Morgen oder Abend (das kann unglaublich auf den Keks gehen, wenn z.B. Feiertag ist oder man bis morgens um 03:00 gearbeitet hat, aber um 06:30 die Jalousien automatisch hochfahren). Statt dessen: zentrale „Guten Morgen“ oder „Gute Nacht“-Befehle (z.B. beim Taster im Schlafzimmer, Bad, Wohnzimmer).

Auch hier: Herunterfahren der Rolläden im Obergeschloss (Schlaf-/Kinderzimmer) unabhängig vom Erdgeschoss (Wohnzimmer/Terrasse).

- wenn Terrassentür geöffnet ist: nur Hochfahren durch Zentralbefehle/Beschattung erlauben, aber kein Herunterfahren (damit man nicht ausgesperrt wird).

Aber: wenn Fenster offen ist, explizites Hoch-/Herunterfahren am jeweiligen Kanal erlauben (wenn ich also bewusst diese Jalousie herunterfahren möchte, dann soll das gefälligst auch funktionieren wenn das Fenster gerade offen ist).

- automatische Beschattung immer (also egal ob an- oder abwesend), wenn Raumtemperatur >21°C und Helligkeit (außen) >40.000 Lux. Wenn die Sonne wieder „weg“ ist (Abend, Wolken, …) Jalousien nicht mehr hochfahren, sondern auf der Position belassen.

Bei den Raffstores sollen die Lamellen entsprechend der Sonnenposition nachgeführt werden.

- Sperrfunktion für einzelne Räume (z.B. beim Schlafzimmer kann man vom Bett aus die Jalousie sperren)

- verschiedene „Herunter“-Szenen: z.B. zu 100% schließen (ausschlafen), oder nur zu 80% (Sommer).

Im Winter zudem Eis-/Frostschutz: damit die Rolläden nicht am Fensterbrett festfrieren, diese nur zu 95% schließen)

- automatische Beschattung zentral deaktivierbar (z.B. zum Fenster putzen oder bei Arbeiten an den Fenstern/Rolläden)

- ansonsten soll das Prinzip der geringsten Überraschung gelten. 🙂

Alle der o.g. Anforderungen haben wir inzwischen (mehr oder weniger) am Laufen. Ein paar komfortable Funktionen sind erst mit einer aktuelleren Firmware des Jalousieaktors verfügbar, MDT bietet aber einen tollen Update-Service.

In Anbetracht der Komplexität der ETS-Einstellungen verzichte ich an dieser Stelle auf eine Schritt-für-Schritt-Anleitung; falls jemand Fragen hat, einfach als Kommentar reinschicken.